শূন্য থেকে শূন্যে

সঞ্জীব মুখার্জি

“One wants permissive individuals who do not have a compelling need to reassure themselves that they are leaders.”

~ Dr. Vikram A Sarabhai

আক্ষরিক ভাবে “শূন্য” শব্দটি এক্কেবারেই একটি নাকারাত্মক অর্থের বাহক। যার কাছে এক কপর্দক ও থাকেনা তাকেই ব্যক্ত করতে সাধারণতঃ আমরা “শূন্য” শব্দটির ব্যবহার করে থাকি, তা সে স্থানই হোক, কাল হোক অথবা পাত্র হোক। কিন্তু সবক্ষেত্রেই কি তাই হয়? হয়তো না, যেমন ধরুন, এই শব্দটি যখন “আর্যভট্ট” নামের শব্দটির সাথে কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত হয়ে যায় হয় তখন কি এই “শূন্য” শব্দটি আর “শূন্য” থাকে? কতই না বেড়ে যায় শব্দটির মান, কতই না গৌরবমন্ডিত শব্দে রূপান্তরিত হয়ে যায় শব্দটি? “আর্যভট্ট” কে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে? আর “আর্যভট্ট” কে যদি আপনাদের মনে থাকে তাহলে “আর্যভট্টের” সাথে “শূন্যের” সম্পর্কটি কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সেটাকে আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে বাহুল্য বলেই মনে হবে। তবুও আমি আপনাদের জ্ঞানের পরিধিতে “আর্যভট্ট” সম্মন্ধে শুধু এইটুকু লিপিবদ্ধ করতে চাই যে “আর্যভট্ট” এমন এক বিশ্ববিখ্যাত গণিত বিজ্ঞানী ছিলেন যিনি আজ থেকে কয়েক সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে ৪৭৬ CE (Common Era) তে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে অধুনা ভারতের বিহার নামক প্রদেশের রাজধানী পাটনার নিকটবর্তী কুসুমপুরা নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ২৩ বৎসর বয়সেই তিনি সর্বপ্রথম “শূন্যর স্থানিক মূল্য” অর্থাৎ “প্লেস ভ্যালু সিস্টেম অফ জিরো” আবিষ্কার করে পৃথিবীর গণিত বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি সাড়া জাগানো অধ্যায়ের সূচনা করেন। শুধু তাই নয়, জ্যামিতিতে “পাই” (π) এর “আনুমানিক মূল্য” আবিষ্কার থেকে আরম্ভ করে বীজগণিত এবং ত্রিকোণমিতির নানান মূলভূত সূত্রের রূপরেখা অঙ্কনকার্য পর্যন্ত আর্যভট্টের অবদান অবিস্মরণীয় এবং ভারতের ইতিহাসে চিরকাল তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং তারই প্রতিফল হিসাবে আর্যভট্ট গণিত বিজ্ঞানের এক জনক রূপে পরিগণিত হন। বহুমুখী প্রতিভা, চরম ব্যুৎপত্তি এবং অপার পারদর্শীতার আলোকে নানান তথ্য এবং তত্ত্বের ভিত্তিতে “আর্যভট্ট” জ্যোতির্বিজ্ঞানকেও সবিশেষ আলোকিত করেছিলেন, মনুষ্য জাতির সামনে এনেছিলেন জ্যোতির্বিদ্যার অনেক অজানা তথ্যকে এবং “টর্চ বীয়ারার” হয়ে দেখিয়েছিলেন অনেক অদেখাকে। সাল ৫৫০ CE তে এই কালজয়ী পুরুষের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়, ফলতঃ সৃষ্টি হয় পৃথিবীর গণিতবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে এক গভীর এবং অপূরণীয় শূন্যের।

আক্ষরিক ভাবে “শূন্য” শব্দটি এক্কেবারেই একটি নাকারাত্মক অর্থের বাহক। যার কাছে এক কপর্দক ও থাকেনা তাকেই ব্যক্ত করতে সাধারণতঃ আমরা “শূন্য” শব্দটির ব্যবহার করে থাকি, তা সে স্থানই হোক, কাল হোক অথবা পাত্র হোক। কিন্তু সবক্ষেত্রেই কি তাই হয়? হয়তো না, যেমন ধরুন, এই শব্দটি যখন “আর্যভট্ট” নামের শব্দটির সাথে কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত হয়ে যায় হয় তখন কি এই “শূন্য” শব্দটি আর “শূন্য” থাকে? কতই না বেড়ে যায় শব্দটির মান, কতই না গৌরবমন্ডিত শব্দে রূপান্তরিত হয়ে যায় শব্দটি? “আর্যভট্ট” কে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে? আর “আর্যভট্ট” কে যদি আপনাদের মনে থাকে তাহলে “আর্যভট্টের” সাথে “শূন্যের” সম্পর্কটি কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সেটাকে আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে বাহুল্য বলেই মনে হবে। তবুও আমি আপনাদের জ্ঞানের পরিধিতে “আর্যভট্ট” সম্মন্ধে শুধু এইটুকু লিপিবদ্ধ করতে চাই যে “আর্যভট্ট” এমন এক বিশ্ববিখ্যাত গণিত বিজ্ঞানী ছিলেন যিনি আজ থেকে কয়েক সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে ৪৭৬ CE (Common Era) তে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে অধুনা ভারতের বিহার নামক প্রদেশের রাজধানী পাটনার নিকটবর্তী কুসুমপুরা নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ২৩ বৎসর বয়সেই তিনি সর্বপ্রথম “শূন্যর স্থানিক মূল্য” অর্থাৎ “প্লেস ভ্যালু সিস্টেম অফ জিরো” আবিষ্কার করে পৃথিবীর গণিত বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি সাড়া জাগানো অধ্যায়ের সূচনা করেন। শুধু তাই নয়, জ্যামিতিতে “পাই” (π) এর “আনুমানিক মূল্য” আবিষ্কার থেকে আরম্ভ করে বীজগণিত এবং ত্রিকোণমিতির নানান মূলভূত সূত্রের রূপরেখা অঙ্কনকার্য পর্যন্ত আর্যভট্টের অবদান অবিস্মরণীয় এবং ভারতের ইতিহাসে চিরকাল তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং তারই প্রতিফল হিসাবে আর্যভট্ট গণিত বিজ্ঞানের এক জনক রূপে পরিগণিত হন। বহুমুখী প্রতিভা, চরম ব্যুৎপত্তি এবং অপার পারদর্শীতার আলোকে নানান তথ্য এবং তত্ত্বের ভিত্তিতে “আর্যভট্ট” জ্যোতির্বিজ্ঞানকেও সবিশেষ আলোকিত করেছিলেন, মনুষ্য জাতির সামনে এনেছিলেন জ্যোতির্বিদ্যার অনেক অজানা তথ্যকে এবং “টর্চ বীয়ারার” হয়ে দেখিয়েছিলেন অনেক অদেখাকে। সাল ৫৫০ CE তে এই কালজয়ী পুরুষের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়, ফলতঃ সৃষ্টি হয় পৃথিবীর গণিতবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে এক গভীর এবং অপূরণীয় শূন্যের।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী “আর্যভট্টের” স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটা ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমার খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে যেটা আমি আপনাদের না বলে থাকতে পারছিনা। সর্বপ্রথম সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের কারণ এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা, পৃথিবীর নিজের অক্ষে ঘূর্ণনের ব্যাখ্যা এবং সূর্যালোকে আলোকিত হয়ে চন্দ্রের সেই আলোককে প্রতিফলিত করার ব্যাখ্যা, ইত্যাদি ছিল আর্যভট্টের নিঃজস্ব ধারণারই এক উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্মারক হিসাবে বিহারের রাজধানী শহর পাটনা থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত “তারেগানা” নামক একটি গ্রামে আর্যভট্ট স্বহস্তে একটি সূর্য মন্দিরের নির্মাণ করেন এবং তাতে একটি মানমন্দিরের রচনা করে প্রভূত সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যেহেতু “নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়” অধুনা পাটনার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল এবং তাতেও একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দিরের অস্তিত্ব ছিল সেই কারণেই অনেকে মনে করে থাকেন যে আর্যভট্ট সেই সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্যের পদে পীঠাসীন ছিলেন। বিভিন্ন সূত্র মারফৎ জানা যায় যে গত ২০০৯ সালের ২২শে জুলাই তারিখে একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘটেছিলো এবং সেই সূর্যগ্রহনটিকে দেখার জন্য সেই দিনটিতে এই “তারেগানা” গ্রামে হঠাৎ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের ভিড়ে জনাকীর্ণ হয়ে যায়। তার কারণ হিসাবে যে ব্যাখ্যাটি মেলে সেটি হলো “তারেগানা” স্থানটি নাকি ছিল ওই সূর্যগ্রহনটিকে অবলোকন করার জন্যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র উত্তমতম স্থল এবং শুধুমাত্র এখান থেকেই এই সূর্যগ্রহনের দৃশ্যটিকে টানা ৩ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড ধরে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রহণের কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘন মেঘের ছায়ায় সেই সূর্যগ্রহনটি ঢাকা পড়ে যায় এবং বলাই বাহুল্য যে উপস্থিত সকলকেই আশানুরূপভাবে সূর্যগ্রহনটিকে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্ছিত হতে হয়। তবে ওই ২২শে জুলাই ২০০৯ তারিখটি “তারেগানা” গ্রামের কাছে ঐতিহাসিকভাবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসাবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে।

কিন্তু না, আজ আমি আপনাদের সেই গণিতজ্ঞ “আর্যভট্টের” বিস্তারিত কাহিনী বলতে আসিনি, বরং আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীতে কিভাবে সেই “আর্যভট্টের” স্মরণে তাঁর গৌরবমন্ডিত নামের উত্তরাধিকারকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে ভারতের স্বাধীনোত্তর কালের ইতিহাসে দেশেরএক ঐতিহ্যমন্ডিত যুগের অন্তর্ভুক্তিকরণ হয়, আজ আমি আপনাদের সামনে সেই স্মৃতিবিজড়িত অধ্যায় তুলে ধরার চেষ্টা করবো এবং আশা করবো এর পঠনগত অভিজ্ঞতা আপনাদের কাছে উপভোগ্যকর হবে।

আপনারা অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে আমি যদি সেই “আর্যভট্টের” গল্প বলবো না তাহলে কোন “আর্যভট্টের” গল্প বলবো? আর সেটা হঠাৎ আজকেই বা কেন আমি বলবো? এটা কি শুধুমাত্র একটা মনের খেয়াল না এর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে? আপনাদের মনে হয়তো এই প্রশ্নগুলি একটু হেঁয়ালীর মতো উঁকিঝুঁকি মারছে। তাই লেখাটা শুরু করার আগেই আপনাদের সেই জিজ্ঞাসু তৃষ্ণাকে নির্বাপিত করাটা আমার দায়ীত্বের মধ্যেও পড়ে আর আমার সমীচীন বলেও মনে হয়। তাহলে শুনুন, চলতি বৎসরের ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ একদিকে যেখানে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্ণ করেছে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যেখানে দেশের আবালবৃদ্ধ নাগরিকরা তারই অমৃতোৎসব পালনে আনন্দ মুখরিত হয়েছে, দেশপ্রেমের আনন্দে উদ্বেলিত সকলের চোখে মুখে যেখানে ফুটে উঠেছে মৈত্রেয়ী এবং একতার এক অপূর্ব ছবি, অন্যদিকে ঠিক তখনই আজকের দিনে “আর্যভট্ট” প্রসঙ্গের উত্থাপন এই আনন্দঘন মুহূর্তগুলিকে আরো সাফল্যমন্ডিত করে তুলবে। সুতরাং, আনুষঙ্গিক ভাবেই আমার মনে হয়েছে যে আজ “আর্যভট্ট” প্রসঙ্গটি আপনাদের সামনে টেনে আনার এটাই সর্বোত্তম সময়। আমি হয়তো আপনাদের আরেকটা প্রশ্নের মুখে পড়লাম, আর্যভট্টের সঙ্গে তাহলে এই ৭৫তম স্বাধীনতার অমৃত উৎসবের সম্পর্কটা কি? না না, জ্যোতির্বিজ্ঞানী “আর্যভট্টের” সঙ্গে স্বাধীনতার অমৃত উৎসবের কোনো সম্পর্ক নেই, তবে হ্যাঁ, ৭৫ সংখ্যাটির সাথে “আর্যভট্টের” একটি গূঢ সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। আজ আমি আপনাদের সেই গল্পই বলবো।

একদিকে যেমন “আর্যভট্ট” শূন্যের স্থানিক মূল্য আবিষ্কার করে শূন্যের গরিমা বর্ধন করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন অন্যদিকে ঠিক তেমনি ভারতবর্ষ তাঁরই নামানুসারে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি নির্মাণ করে ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল স্বাধীনতার ২৮তম বর্ষে সেটিকে শূন্যে পাঠিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানে সোপানের প্রথম পদবিন্যাসের প্রস্তরটি রাখে। যেহেতু ভারতের প্রথম উপগ্রহ “আর্যভট্ট” কে ১৯৭৫ সালে মহাকাশে লঞ্চ করা হয় সেহেতু এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে ৭৫ সংখ্যাটি “আর্যভট্ট” শব্দটির সাথে নিকটভাবে সম্পর্কিত। এটা তো গেলো সম্পর্কের কথা, কিন্তু ভারতের প্রথম উপগ্রহটির নির্মাণ এবং পৃথিবীর কক্ষপথে তাকে স্থাপনের সফল ঘটনাটিকে ঘটানোর পিছনে যে কতবড় ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, ধাপে ধাপে তিল তিল করে কিভাবে এবং কারা এই ঘটনাটিকে একটি ঐতিহাসিক সাফল্যের রূপ দিতে পেরেছে সেবিষয়ে অনেক জানা অজানা তথ্য জানতে গেলে আমাদের সকলকে ভারতের একটি গরিমাময় ইতিহাস এবং অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যেতে হবে যে অতীত ভারতের মহাকাশবিজ্ঞানের সূত্রপাত থেকে শুরু করে এক নিরন্তর সংঘর্ষের পর আজ পৃথিবীর মহাকাশ বিজ্ঞানের মানচিত্রে একটি নজিরবিহীন স্থান দখল করে কিভাবে আমাদের দেশ একটি স্বর্ণযুগের রচনা করেছে তাকে আমাদের জানতে হবে, আর এর মধ্যেই খুঁজে পাবো আমরা আমাদের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের অমৃত উৎসব উদযাপনের সার্থকতা। আশাকরি এবার “আর্যভট্ট” প্রসঙ্গটি আজকের দিনে ঠিক কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আপনারা সকলেই আমার সাথে একমত।

একদিকে যেমন “আর্যভট্ট” শূন্যের স্থানিক মূল্য আবিষ্কার করে শূন্যের গরিমা বর্ধন করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন অন্যদিকে ঠিক তেমনি ভারতবর্ষ তাঁরই নামানুসারে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি নির্মাণ করে ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল স্বাধীনতার ২৮তম বর্ষে সেটিকে শূন্যে পাঠিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানে সোপানের প্রথম পদবিন্যাসের প্রস্তরটি রাখে। যেহেতু ভারতের প্রথম উপগ্রহ “আর্যভট্ট” কে ১৯৭৫ সালে মহাকাশে লঞ্চ করা হয় সেহেতু এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে ৭৫ সংখ্যাটি “আর্যভট্ট” শব্দটির সাথে নিকটভাবে সম্পর্কিত। এটা তো গেলো সম্পর্কের কথা, কিন্তু ভারতের প্রথম উপগ্রহটির নির্মাণ এবং পৃথিবীর কক্ষপথে তাকে স্থাপনের সফল ঘটনাটিকে ঘটানোর পিছনে যে কতবড় ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, ধাপে ধাপে তিল তিল করে কিভাবে এবং কারা এই ঘটনাটিকে একটি ঐতিহাসিক সাফল্যের রূপ দিতে পেরেছে সেবিষয়ে অনেক জানা অজানা তথ্য জানতে গেলে আমাদের সকলকে ভারতের একটি গরিমাময় ইতিহাস এবং অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যেতে হবে যে অতীত ভারতের মহাকাশবিজ্ঞানের সূত্রপাত থেকে শুরু করে এক নিরন্তর সংঘর্ষের পর আজ পৃথিবীর মহাকাশ বিজ্ঞানের মানচিত্রে একটি নজিরবিহীন স্থান দখল করে কিভাবে আমাদের দেশ একটি স্বর্ণযুগের রচনা করেছে তাকে আমাদের জানতে হবে, আর এর মধ্যেই খুঁজে পাবো আমরা আমাদের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের অমৃত উৎসব উদযাপনের সার্থকতা। আশাকরি এবার “আর্যভট্ট” প্রসঙ্গটি আজকের দিনে ঠিক কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আপনারা সকলেই আমার সাথে একমত।

৯০ বৎসরের সুদীর্ঘ এবং একটানা সংঘর্ষের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়লাভের বারিধারায় সদ্যস্নাত ভারতবর্ষ “ব্রিটিশ কলোনীয়াল হ্যাংওভারের” রেশ কাটিয়ে উঠতে তৎপর, স্বদেশী নামক বস্তুটিও তখন সমগ্র দেশবাসীর মজ্জায় মজ্জায় দৌড়োচ্ছে। পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশগুলি যখন প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রগতির প্রতিযোগিতায় একে অপরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার তাড়নায় চোখ কান বন্ধ করে দৌড়োচ্ছে তখন আমাদের দেশ নানান রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে তিল তিল করে স্বনির্ভরতার দিকে এগোচ্ছে। গণতান্ত্রিক জীবনের শূন্য থেকে শুরু করা সবেমাত্র স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের নাগরিকদের কাছে মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ই তখন যেন জীবিকা নির্বাহের প্রধান সম্বল। এইসব প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে কেটে যায় ১০ থেকে ১৫টি বৎসর, দেখতে দেখতে আমাদের দেশ প্রবেশ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে। এতগুলি বছরে পূর্ববর্ণিত প্রতিকূলতাগুলি কাটিয়ে উঠে আমাদের দেশ তখন অনেকটাই আত্মনির্ভরশীল, ফলতঃ দেশের প্রাথমিকতা ধীরে ধীরে মৌলিক বিষয়গুলির ওপর থেকে সরে গিয়ে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ের ওপর স্থানান্তরিত হতে শুরু করেছে। আমাদের দেশ ও নেমে পড়েছে অন্যান্য দেশগুলির তালে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সেই প্রতিযোগিতায়। প্রাসঙ্গিকভাবে, নানান গবেষণা এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশকে বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে বিশেষ করে “মহাকাশ গবেষণার” ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে ষাটের দশকের শুরুতেই অর্থাৎ ১৯৬২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর তৎপরতায় এবং খ্যাতনামা পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ বিক্রম অম্বালাল সারাভাই এর নেতৃত্বে “ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ” সংক্ষেপে INCOSPAR নামক সংগঠনটির স্থাপনা হয়। ভারতীয় “পারমাণবিক শক্তি বিভাগের” (ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি) তত্ত্বাবধানে সংগঠনটির কার্যকারিতাও শুরু হয়ে যায়। তারই অধীনে একটি রকেট উৎক্ষেপণ বিভাগের রচনা করা হয়। মজার বিষয় হলো, ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম, যিনি পরবর্তীতে ভারতের ১১ তম রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন এবং কার্যকালের সম্পূর্ণ মেয়াদ যাবৎ যিনি দেশের সেবা করেন তিনি INCOSPAR এর প্রথম রকেট ইঞ্জিনিয়ারের দলটির একজন ছিলেন। INCOSPAR এর কার্যকালের ঠিক ৭ বৎসরের ব্যবধানে এবং ভারতবর্ষের ২২তম স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে INCOSPAR কে বিলীন করে দেওয়া হয় এবং এই সংগঠনটিকে নুতন নামে অভিহিত করা হয় যাকে আজ আমরা “ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন” সংক্ষেপে ISRO বলে জানি এবং যা আমাদের দেশের একমাত্র “জাতীয় মহাকাশ গবেষণাকারী সংস্থা” হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কর্ণাটকের রাজধানী শহর ব্যাঙ্গালোরে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে ISRO তার কার্যকারিতাও তাৎক্ষণিকভাবে শুরু করে দেয়। ইতিমধ্যে ভারত সরকার “ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস” অর্থাৎ DOS নামক একটি বিভাগের রচনা করেন যার মুখ্য দায়ীত্ব হলো সরাসরি দেশের প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থেকে ISRO এর বিভিন্ন কার্যক্রম এবং কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা।

ডঃ বিক্রম সারাভাই এবং হোমি জে ভাবা প্রমুখ বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে একটি সুদক্ষ বিজ্ঞানীর দলের অক্লান্ত সাধনা ISRO কে তার কার্যকারিতার মাত্র ২ বৎসরের মধ্যেই একটি সক্ষম, সাবলীল এবং প্রগতিশীল একটি মহাকাশ গবেষণাকারী সংস্থায় রূপান্তরিত করে, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তার নাম ডাক। ধীরে ধীরে ISRO তার অন্তর্জালের কর্ষিকা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার করে ফেলে যেগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদ, ত্রিবান্দ্রাম, চেন্নাই, আমেদাবাদ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনাটি তৎকালীন ভারত সরকারকে মহাকাশ গবেষণা বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং বিষয়টিকে আরো উন্নত করতে ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত করে। সেই কথাই মাথায় রেখে ১৯৭১ সালের শুরুতেই আমাদের দেশ সিদ্ধান্ত নেয় ভারতবর্ষের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটিকে মহাকাশে স্থাপন করার। তবে কৃত্রিম উপগ্রহটি লঞ্চ করার দিনটি সেই সময়ে সুনিশ্চিত করা হয়নি। পরিকল্পিত কৃত্তিম উপগ্রহটি মহাকাশে চারিত হয়ে এবং একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘূর্ণায়মান হয়ে সেখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাগতিক ডাটা সংগ্রহের এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত নানান তথ্য সরবরাহ করে আমাদের দেশের মহাকাশ গবেষণার বিষয়টিকে বিশেষতঃ রঞ্জন-রশ্মি ভিত্তিক জ্যোতির্বিদ্যা, বায়ুর্বিদ্যা এবং সৌর-পদার্থবিদ্যা বিষয়গুলিকে আরো উন্নত এবং শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। এগুলি ছাড়া পৃথিবীর আয়নোস্ফিয়ারের পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে এবং সৌর নিঃসৃত শক্তিতে নিউট্রন এবং গামা রশ্মির উপস্থিতির মূল্যায়ন করতে এই কৃত্তিম উপগ্রহটি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ভারতের সেই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কে মস্কোতে স্থিত ভারতের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়ার তরফ থেকে একটি বার্তা প্রেরণ করা হয় যার দ্বারা জানানো হয় যে “সোভিয়েত একাডেমী অফ সায়েন্স” আমাদের দেশকে প্রথম স্যাটেলাইট টি স্থাপন করতে যাবতীয় সাহায্য প্রদান করতে উৎসুক। উভয় দেশের মধ্যে বাক্য বিনিময় চলতে থাকে এবং তাতে কিছুটা সময় কেটে যায়। নিউ দিল্লী এবং মস্কোর ভিতর ISRO-র ৪ জন বৈজ্ঞানিক এবং ২০ জন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিপাক্ষিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে টানা ৪ দিনের আলাপ আলোচনা চলার পর এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সবকিছু যখন চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় এবং চুক্তি সাক্ষর করার সময়টি পরিপক্ক হয় ঠিক তখনই দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ডঃ সারাভাই এর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং ফলস্বরূপ মহাকাশ কার্যক্রমের সম্পূর্ণ ব্যাপারটি একটি স্থবির অবস্থায় চলে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দিতে মাস দুয়েক অতিবাহিত হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে ISRO এর অন্তর্বর্তী চেয়ারম্যান এম জি কে মেননের প্রতিনিধিত্বে ভারতের কেরালা প্রদেশের রাজধানী ত্রিবান্দ্রামে ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে উক্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির বিভিন্ন শর্তগুলির মধ্যে যেটি আমাদের দেশের আনুকূল্যে অন্যতম শর্ত ছিল সেটি হলো ভারতবর্ষকে তার কৃত্রিম উপগ্রহটিকে পৃথিবীর নির্ধারিত কক্ষপথ পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে এবং সেই কক্ষপথে তাকে স্থাপন করতে যে রকেটটির প্রয়োজন হবে সেটি সোভিয়েত রাশিয়া বিনা মূল্যে আমাদের দেশকে প্রদান করবে। চুক্তিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল যে উপগ্রহটিকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকেই প্রক্ষেপন করা হবে।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই কৃত্রিম উপগ্রহটি স্থাপনের প্রস্তুতির প্রক্রিয়া যেন হঠাৎ করেই ত্বরান্বিত হয়ে যায়। তারই প্রেক্ষিতে শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি পর্বের নানান খুঁটিনাটি বিষয় গুলির উপর কাজকর্ম। উপগ্রহটির নকশা, আকৃতি, প্রকৃতি, উৎপাদনের স্থান চয়ন, উপগ্রহটি প্রস্তুত করতে কাঁচামালের সরবরাহ, উপগ্রহটিকে মহাকাশে স্থাপন করার জন্য পদ্ধতির ব্লু প্রিন্ট, ইত্যাদি ছিল প্রস্তুতির প্রধান উপাদান। ডঃ বিক্রম সারাভাই তাঁর জীবদ্দশায় এবং উপগ্রহটি স্থাপনার পরিকল্পনার পর্যায়ে প্রফেসর ইউ আর রাও কে সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকে নিজের তদারকিতে পরিচালনা করার দায়ীত্ব দিয়েছিলেন এবং এই বিষয়টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যসম্পাদন উনি নিজের তত্ত্বাবধানেই করেছিলেন। পরবর্তী কালে প্রফেসর ইউ আর রাও ISRO-র স্থায়ী চেয়ারম্যান পদের দায়ীত্বভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে শ্রী পি পি কালে NASA-র সঙ্গে স্যাটেলাইট ইলেকট্রনিক্স বিষয়টির উপর কাজ করে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে ত্রিবান্দ্রামে “স্পেস সাইন্স এন্ড টেকনোলজি সেন্টারে” যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ISRO-র কাছে উপগ্রহটি লঞ্চ সম্বন্ধিত “ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট” চেয়ে পাঠান যাতে উপগ্রহটি সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করা থেকে আরম্ভ করে সোভিয়েত রাশিয়ার লঞ্চপ্যাড পর্যন্ত পৌঁছনোর আনুমানিক ব্যয় বিবরণ ও জানতে চান। প্রফেসর ইউ আর রাও ISRO-র তরফ থেকে তাঁর প্রজেক্ট রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রীকে এই প্রকল্পটির সর্বমোট খরচ ৩ কোটি বলে জানান। তা দেখে ইন্দিরা গান্ধী শুধু একটাই শব্দ উচ্চারণ করেন “ফ্যান্টাস্টিক” এবং তৎক্ষণাৎ তিনি রাজি হয়ে যান। যদিও কর্ম সম্পাদনের পুরো ব্যাপারটিতে দেশের স্পেস কমিশনের অনুমতিরও প্রয়োজন ছিল কিন্তু যেহেতু প্রকল্পটিতে প্রধানমন্ত্রী আগে থেকেই অনুমোদন দিয়ে দিয়েছিলেন তাই স্পেস কমিশনের অনুমতি একটি উপচারিকতা মাত্র ছিল। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালীন অর্থ সচিব ডঃ মনমোহন সিং-এর দ্বারা অনুমোদিত এটাই প্রথম প্রকল্প ছিল। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে ব্যয়ের এই অঙ্কটি ৩ কোটি অতিক্রম করে ৩ কোটি ১২ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রস্তুত করতে ব্যয়ের এই অঙ্কটা আপনাদের অনেককে আশ্চর্যচকিত করলেও সেই সময়ে এই প্রজেক্টটিতে সর্বমোট এই টাকাটাই খরচ হয়েছিল।

আপনাদের জানিয়ে রাখা ভালো যে ১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর ভারতীয় সময়ের ঠিক বিকাল ৬টা বেজে ২৫ মিনিটে আমাদের স্বদেশে নির্মিত এবং দেশের প্রথম “শব্দনাদী রকেটটি” কেরালা রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রামের নিকটস্থ “থুম্বা” নামক স্থানের “লঞ্চপ্যাড” থেকে মহাকাশে প্রক্ষেপন করা হয় যেটির নাম ছিল “রোহিনী” এবং সেটিকে একটি সফল পরীক্ষণ বলেই ঘোষণা করা হয়। এই রকেটটির লঞ্চের ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের মহাকাশ গবেষণার সূচনার ডঙ্কা বেজে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আমাদের দেশের এই সাফল্যের খবরটি খুব একটা প্রচার পায়নি কারণ ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ২২শে নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখের সকালেই তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডীর হত্যার খবরের সম্প্রচারে বিশ্বব্যাপী মিডিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এই দুঃসংবাদের প্রচারের ভিড়ে ভারতের প্রথম রকেট প্রক্ষেপণের সাফল্যের খবরটি কোথাও যেন হারিয়ে যায়। পুরো বিশ্বে এই খবরটি না ছড়ালেও “রোহিনী” নামক রকেটটি লঞ্চের সাফল্যের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে ISRO-র মধ্যে “কৃত্রিম উপগ্রহের কার্যক্রমে” প্রবেশ করার ধারণাটির সঞ্চার হয়। কেননা “রকেট বিজ্ঞান” এবং “স্যাটেলাইট বিজ্ঞান” বিষয়দুটি ভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে রকেট শুধুমাত্র SLV-র অর্থাৎ “স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকলের” ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ যার প্রক্ষেপণের দ্বারা কৃত্রিম উপগ্রহ কে মহাকাশ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয় এবং একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে সেটিকে স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে, মহাকাশ বিজ্ঞানকে অধ্যয়ন করতে এবং তার তথ্যকে কাজে লাগিয়ে দেশের নানান প্রযুক্তিকে উন্নত করতে কৃত্রিম উপগ্রহের বিষয়টিতে সক্ষম হওয়া প্রয়োজন। কার্যতঃ ISRO-র মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু “রকেট” বিষয়টির উপর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে স্বদেশে নির্মিত “কৃত্রিম উপগ্রহের” বিষয়টির উপর কেন্দ্রীভূত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ISRO-র প্রতিষ্ঠাতা ডঃ বিক্রম সারাভাই এবং একজন খ্যাতনামা পদার্থবিদের সহায়তায় ২৫ জন ইঞ্জিনিয়ার এবং গবেষকদের একটি দলকে আহমেদাবাদ গবেষণাগারে নিযুক্ত করা হয় এবং তার থেকেই সূত্রপাত হয় ভারতীয় স্যাটেলাইট নির্মাণের বিষয়ে নানান গবেষণার। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম “উইংস অফ ফায়ার” নামক তাঁর জীবন কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন যে থুম্বাতে যে স্থানটি নির্ধারিত হয় সেটি সমুদ্রতট এবং রেললাইনের মধ্যস্থিত একটি ভূমিতে অবস্থিত। শুধু তাই নয় সেই জায়গায় একটি গীর্জাঘর ও ছিল যেটিকে আমাদের কার্যস্থলে অন্তর্ভুক্ত করতে হতো। কার্যতঃ সেই গীর্জাঘরটিই পরিণত হয়েছিল “থুম্বা ইকোয়েটরিয়াল রকেট “থুম্বা” রকেট লঞ্চিঙ স্টেশন” সংক্ষেপে TERLS এবং যাকে পরে “বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার” নামে ভূষিত করা হয়।

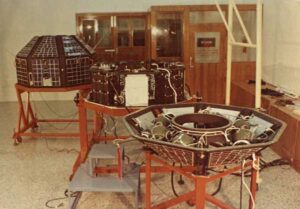

এবার আসা যাক উপগ্রহটি উৎপাদনের কার্যক্রমের বিষয়ে। প্রস্তুতির প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপটি হলো উপগ্রহটি উৎপাদনের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান চয়ন করা। ব্যাঙ্গালোর এবং হায়দ্রাবাদ কে প্রাথমিক সম্ভাব্য পছন্দের তালিকায় থাকলেও সপ্তাহদীর্ঘ বিচার বিবেচনার পর ব্যাঙ্গালোরকেই উপযুক্ত উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। ব্যাঙ্গালোর কে উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে চয়ন করার প্রধান কারণ ছিল ব্যাঙ্গালোর শহর বহির্ভূত এলাকায় “পীন্যা” নামক একটি স্থানে বেশ কয়েকটি নির্মাণাধীন শিল্পজনিত কলকারখানার পরিকাঠামো পাওয়া গিয়েছিলো যেগুলির প্রতিটির ক্ষেত্রফল ছিল প্রায় ৫০০০ বর্গ ফুট করে এবং যেগুলিকে উপগ্রহটি উৎপাদনের জন্য এক্কেবারে উপযুক্ত স্থান বলে প্রফেসর রাও এর কাছে বিবেচ্য হয়েছিল। উৎপাদনকেন্দ্রটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতেই ISRO এই পরিকাঠামো গুলিকে যথাশীঘ্র পুনর্নির্মাণ করে তাদের অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক লাবোরেটরি, ক্লিন রুম, থার্মোভ্যাক চেম্বার, ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করে ফেলে এবং শুরু হয়ে যায় উপগ্রহটির নির্মাণের কাজ। তখনও পর্যন্ত উপগ্রহটিকে “আর্যভট্ট” বলে নামকরণ করা হয়নি। একদিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং ISRO-র মধ্যে উপগ্রহটির নামকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে কথোপকথন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী ISRO-র কাছে কয়েকটি নামের প্রস্তাব চেয়েছিলেন। ISRO দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তিনটি নামের প্রস্তাবনা দিয়েছিলো যেগুলির প্রত্যেকটিই বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রথম প্রস্তাবিত নামটি ছিল “আর্যভট্ট” যা 5th Century CE-র মহান এক গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নামানুসারে, দ্বিতীয় নামটি ছিল “মৈত্রেয়ী” যা ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসাবে এবং তৃতীয়টি ছিল “জ্বহর” যা স্বাধীনতার শক্তির আহ্বায়কের প্রতীক হিসাবে। যেগুলির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পছন্দ অনুসারে উপগ্রহটির নাম “আর্যভট্ট” রাখা হয়।

একদিকে যেমন উপগ্রহটি নির্মাণের কাজ চলছিল অন্যদিকে তেমনি সমান্তরালে মহাকাশে এবং পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হওয়ার পর উপগ্রহটি থেকে প্রাপ্ত সূচনা এবং তথ্যগুলি সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে “গ্রাউন্ড স্টেশন” নির্মাণের কাজও সমানভাবে চলছিল। উপগ্রহটি থেকে প্রাপ্ত টেলিমেট্রি এবং টেলিকমান্ড জনিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রাথমিক “গ্রাউন্ড স্টেশনটিকে” বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরে স্থিত একটি ছোট্ট দ্বীপ ” শ্রীহরিকোটায়” SHAR সেন্টারে সংস্থাপিত করা হয়। সেই সঙ্গে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত দ্বিতীয় “গ্রাউন্ড স্টেশনটি” স্থাপন করা হয় “সোভিয়েত একাডেমী অফ সাইন্সেস”-এর অধীনে মস্কোর নিকট অবস্থিত বেয়ার্স লেক নামক স্থানে। প্রারম্ভিক জটিলতা কাটিয়ে উঠতে শুরুতে সোভিয়েত রাশিয়ার বেয়ার্স লেকে অবস্থিত “গ্রাউন্ড স্টেশন” থেকে উপগ্রহটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে এই নিয়ন্ত্রণের কাজটি ভারতের শ্রীহরিকোটায় অবস্থিত “গ্রাউন্ড স্টেশনে” স্থানান্তরিত করে আনা হয়। মজার ঘটনা হলো, স্থানাভাবে বেঙ্গালুরুতে একটি টয়লেটকে রূপান্তরিত করে আর্যভট্ট উপগ্রহটির দ্বারা প্রেরিত তথ্য সংগ্রহ করার একটি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ফ্রেঞ্চ স্পেস নেটওয়ার্কের একটি স্টেশন থেকে ফ্রান্স ন্যাশনাল স্পেস এজেন্সীর দ্বারা “রিয়েল টাইম টেলিমেট্রি রিসেপশন” এবং “ট্র্যাকিং অফ স্যাটেলাইট” এই দুটি বিষয়ে প্রদত্ত সহায়তায় এই তথ্য সংগ্রহের সক্রিয়তাকে আরো উন্নত করা হয়।

এর কয়েক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তাদের উপগ্রহগুলি যথাক্রমে স্পুটনিক এবং এক্সপ্লোরার-১ মহাকাশে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এই কারণেই স্বপ্নদর্শী ডঃ বিক্রম সারাভাই চেয়েছিলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা ও স্যাটেলাইটের দৌড়ে অংশগ্রহণ করুক এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি প্রফেসর রাও কে মনোনীত করেন ভারতের প্রথম মহাকাশ মিশনটিকে নেতৃত্ব দেবার জন্যে। “যদি অন্যেরা করতে পারে, তা আমরাও করতে পারি এবং আরো উত্তম করতে পারি” এই গুরুমন্ত্রটি মাথায় রেখে প্রফেসর রাও ৩০০ জন উৎকৃষ্ট এবং সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল নিয়ে উপগ্রহটি তৈরীর কাজে লেগে পড়েন এবং ৩০ মাসের উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর তাঁরা “আর্যভট্ট” নামক ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত করেন।

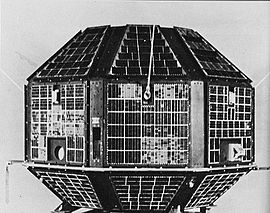

চলুন এবার আর্যভট্টের প্রযুক্তিগত এবং কার্যভিত্তিক বিশেষত্বের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। “আর্যভট্টের” সর্বমোট ভর ছিল ৩৬০ কিলোগ্রাম অথবা ৭৯৪ পাউন্ড এবং দেখতে অনেকটা অর্ধগোলাকৃতি আকারের যাকে পলিহেড্রন অর্থাৎ বহুতলক বস্তু বলা যেতে পারে। উপগ্রহটিতে মোট ২৬ টি পৃষ্ঠতল ছিল, উর্দ্ধতল আর নিম্নতল ছাড়া বাকি ২৪ টি তলই ছিল “সোলার প্যানেল” অর্থাৎ সৌরকোষ দ্বারা নির্মিত যেগুলিকে সর্বমোট ১৮,৫০০ সংখ্যার পৃথক পৃথক সৌরকোষের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। উপগ্রহটি পরিচালিত হতে ৪৬ ওয়াট শক্তির প্রয়োজন ছিল। উপগ্রহটি সূর্যের অভিমুখে থাকাকালীন নিজের ওই ২৪ টি পৃষ্ঠতল বিশিষ্ট পুঞ্জীভূত সৌরকোষগুলির সাহায্যে সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম ছিল। উপগ্রহের বৈদ্যুতিক তন্ত্রটি সকল উপাংশগুলিতে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে তার দ্বারা উপগ্রহটিকে পরিচালিত করতে সক্ষম ছিল এবং উপগ্রহটিতে উপস্থিত ২০টি নিকেল ক্যাডমিয়াম রিচার্জেবল ব্যাটারীতে বাড়তি শক্তিটুকু সংরক্ষিত করতেও সক্ষম ছিল। কার্যপদ্ধতির রচনা এমনভাবেই করা ছিল যে ৯০ মিনিটের কক্ষপথে পরিক্রমাকালে উপগ্রহটি পৃথিবীর পিছনে ছায়ার অংশে যখন প্রবেশ করবে এবং ফলে সূর্যালোকের অভাবে সৌরকোষগুলি যখন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে অসমর্থ হয়ে যাবে তখন উপগ্রহের উপাংশগুলিতে ব্যাটারীর দ্বারা সংরক্ষিত শক্তির দ্বারা সেগুলিকে নিরন্তরভাবে সচল রাখা হবে। পরিক্রমা করতে করতে উপগ্রহটি যখন পুনরায় সূর্যালোকের দিকে প্রবেশ করবে ঠিক তখনি ব্যাটারীতে শক্তির সঞ্চয় শুরু হবে এবং ব্যাটারীর ব্যয়িত শক্তি পূরিত হবে। আরেকটি বৈশিষ্ট উপগ্রহটিকে দেওয়া হয়েছিল যেটি ছিল “স্পিন-আপ গ্যাস জেট সিস্টেম” যা উপগ্রহটির নিঃজস্ব আক্ষিক ঘূর্ণনের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ৯০ RPM অর্থাৎ মিনিটে ৯০ বারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে উপগ্রহটিকে তার কক্ষপথে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম ছিল। এই বিদ্যুৎ সংরক্ষণের জন্য নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারী এবং স্পিন-আপ গ্যাস জেট সিস্টেম টি সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের প্রদান করেছিল। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন উপগ্রহটির জন্য আরেকটি মুখ্য উপাংশ প্রদান করেছিল যা ছিল মহাকাশে পরিক্রমাকালে প্রাপ্ত এবং সংগৃহীত তথ্যকে সংরক্ষণ করার ৪০ মিনিট রেকর্ডিং ক্ষমতা সম্পন্ন একটি টেপ রেকর্ডার। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো যে ৪০ মিনিট ধরে যেসমস্ত তথ্য টেপ রেকর্ডারটিতে সংগৃহীত হবে তা কেবলমাত্র ৪ মিনিটের ব্যবধানে গ্রাউন্ড স্টেশন গুলিতে প্রেরিত হবে। পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণকালে আর্যভট্টকে সূর্যের সামনের দিক এবং পৃথিবীর পিছনে ছায়ার দিক দিয়ে প্রদক্ষিণ করতে হতো যেখানে যথাক্রমে প্লাস ২০০ ডিগ্রী থেকে মাইনাস ২০০ ডিগ্রী তাপমাত্রার পরিবর্তনশীলতার মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করতে হতো। সেই কথা মাথায় রেখে উপগ্রহটিকে বিভিন্ন তাপমাত্রার চরমাবস্থা থেকে রক্ষা করতে উপগ্রহটিতে একটি নির্মাণগত বৈশিষ্ট হিসাবে “প্যাসিভ থার্মাল কন্ট্রোল সিস্টেম” লাগানো হয়। সোলার প্যানেল গুলি ছাড়া উপগ্রহের অন্যান্য স্পর্শকাতর উপাদানগুলিকে সূর্যেরদিকের প্রচন্ড তাপ এবং ছায়ার দিকের প্রচন্ড শীত থেকে রক্ষা করার জন্য সেগুলিতে একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম একটি বিশেষ ধরণের পেন্টের আস্তরণ দেওয়া হয় এবং সেগুলিকে উপগ্রহটির একটি বিশেষ প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। শুধু “স্যাটেলাইট টেকনোলজি” সম্মন্ধে জ্ঞান আহরণ করাই ছিল আমাদের দেশের “স্যাটেলাইট নির্মাণের” প্রাথমিক উদ্দেশ্য, কিন্তু, পরে ভারত এই সিদ্ধান্ত নেয় যে শুধু জ্ঞান আহরণ করার সাথে সাথে মহাকাশবিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমাদের পক্ষে “স্যাটেলাইট নির্মাণটি” অত্যাবশ্যক। তাই, সেই কথা মাথায় রেখে আমাদের দ্বারা নির্মিত স্যাটেলাইটে “রিমোট সেন্সিং টেকনোলজির” ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ও নেওয়া হয়।

এর পরের ধাপটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য ধাপ যেটি ছিল উপগ্রহটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাংশগুলির কার্যকারিতার পরীক্ষণ। গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এই ধাপটি ভীষণ জটিল এবং দুরূহ ও ছিল তার প্রধান কারণ ছিল উপগ্রহের বেশিরভাগ উপাংশগুলি ছিল বহুমুখী যেগুলিকে লাগানো হয়েছিল এবং পরীক্ষা করা হয়েছিল ভারতীয় এবং বহিরাগত উপকরণের সমন্বয়ে। নির্মাণের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে উপগ্রহের যান্ত্রিক আকৃতির মূল্যায়ন করার জন্য একটি যান্ত্রিক এবং নকল অনুকৃতি প্রস্তুত করা হয়। যেহেতু আসল উপগ্রহটিকে লঞ্চকালীন নানান ত্বরণজনিত অভিঘাত এবং কম্পনজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাই ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্বন্ধিত পরীক্ষাগুলিও করা হয়। এপ্রিল ১৯৭৪-এ উপগ্রহের সেই নকল মডেলটিকে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমানে করে সোভিয়েত রাশিয়ার কসমোড্রোমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সোভিয়েত নির্মিত যে আসল রকেটটি (লঞ্চ ভেহিকল) আর্যভট্টকে নিয়ে গিয়ে মহাকাশে স্থাপন করবে তার সঙ্গে যুক্ত করে তার “কম্প্যাটিবিলিটি টেস্ট” অর্থাৎ সঙ্গতি পরীক্ষণ ও করা হয়। ঠিক একই সঙ্গে উপগ্রহের আরেকটি নকল মডেল প্রস্তুত করা হয় যার সাহায্যে যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক উপকরণ গুলির পারস্পরিক সংহতির ও পরীক্ষা করা হয়। এই প্রতিকৃতিগুলি আসল উপগ্রহের সমদৃশ হলেও কার্যতঃ সেগুলি আসল উপগ্রহের থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল যেগুলির নির্মাণে মহাকাশে ব্যবহারযোগ্য উপাদান ব্যবহৃত হয়নি, কেবল সেগুলির সাহায্যে বিভিন্ন পরিবেশগত পরীক্ষণগুলি করা হয়েছিল। অবশেষে আর্যভট্টের আসল মডেলটির সম্পূর্ণ সংহতিকরণ এবং চূড়ান্ত পরীক্ষণ ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং এইসমস্ত পরীক্ষণগুলি করতে যে কম্পিউটারটি ব্যবহৃত হয়েছিল সেটি ছিল হায়দ্রাবাদস্থিত “ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া” নামক একটি কোম্পানীর দ্বারা উৎপাদিত TDC-১২ নামক একটি কম্পিউটার।

উপগ্রহটির নির্মাণকালে হায়দ্রাবাদে ১৯৭৩ সালের ৫ই মে তারিখে মূল উপগ্রহের সদৃশ এবং তার অর্ধপ্রায় একটি মডেলের কাঠামোতে টেলিমেট্রি, টেলিকমান্ড এবং কমিউনিকেশন ইউনিটগুলিকে সমন্বিত করে প্রস্তুত একটি উপাংশকে একটি বেলুনের দ্বারা আনুমানিক ২৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পাঠিয়ে একটি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষণের সময় হেলিকপ্টার দ্বারা উপগ্রহ মডেলটিকে “গ্রাউন্ড স্টেশন” থেকে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে এবং উচ্চতায় যথাসম্ভব স্থির রেখে মডেলটি এবং গ্রাউন্ড স্টেশনের মধ্যে সম্পর্কিত “আপলিঙ্ক” এবং “ডাউন লিঙ্ক” সিগন্যালের প্রেষণ এবং গ্রহণগত ক্ষমতাও নিরীক্ষা করে দেখা হয়। ঠিক একই পদ্ধতিতে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে উপগ্রহের আর একটি মডেলকে হেলিকপ্টারের দ্বারা শ্রীহরিকোটার উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে ভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পে-লোড, মাগনেটোমিটার এবং সান সেন্সর ইউনিটগুলিকে সমন্বিত করে প্রস্তুত উপগ্রহের আরেকটি অন্যতম উপাংশ যা মহাকাশের ৪০০ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে উপগ্রহটিকে পৃথিবীর গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করবে তার আরেকটি পরীক্ষা করা হয়। আর্যভট্ট নামক চূড়ান্ত উপগ্রহটি নির্মাণের কার্যে লিপ্ত আমাদের তরুণ বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারের দলটি সুদক্ষ এবং কার্যকুশলী হলেও উপগ্রহ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন তাই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ার্থে তাঁদের দ্বারা আর্যভট্ট নির্মাণের পূর্বে সর্বমোট ৪টি নকল মডেল তৈরি করা হয়েছিল এবং তৎপশ্চাৎ সেগুলির ব্যবহারিক পরীক্ষা করা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি পরীক্ষণের কার্য সফলভাবে সম্পন্ন হলে ভারতবর্ষের ২৮তম স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ তারিখ ভারত নির্মিত প্রথম মানবরহিত উপগ্রহ “আর্যভট্টকে” মহাকাশে লঞ্চ করা হবে বলে ঠিক করা হয়। প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্বটি ছিল সমদৃশ্য আর্যভট্ট উপগ্রহের দুইটি আসল মডেল নির্মাণ করা এবং প্রক্ষেপণকালে যদি কোনো প্রযুক্তিগত খামতির থাকার ফলে প্রথমটির প্রক্ষেপণ অসফল হয় তাহলে দ্বিতীয়টিকে “স্ট্যান্ডবাই” হিসাবে ব্যবহার করা। জানা যায় যে লঞ্চপূর্বে কার্যকারিতার যথার্থতা সুনিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের একদম শেষের দিকে উপগ্রহটির মহাকাশগামী মডেলটিকে মস্কোতে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং চূড়ান্ত প্রক্ষেপণের জন্য ছোট থেকে বড় যাবতীয় আনুষঙ্গিক ব্যাপার গুলিকে সুনিশ্চিত করে দেখা হয়। অবশেষে অধীর আগ্রহ যুক্ত সুদীর্ঘ একটি প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এসে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ঐতিহাসিক দিনটি যেদিন আনুমানিক ৩৬০ কিলোগ্রাম ওজন সম্পন্ন “আর্যভট্ট” নামক উপগ্রহটিকে ISRO-র প্রধান প্রফেসর সতীশ ধাওয়ানের উপস্থিতিতে কসমস-৩M নামক একটি সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্মিত রকেটে আরোহী করে সোভিয়েত রাশিয়ার “অস্ত্রাখান ওব্লাস্ট” এর “রকেট লঞ্চ এবং ডেভেলপমেন্ট” সাইটের অন্তর্গত কাপুস্টিন-ইয়ার নামক স্থানে অবস্থিত ভলগোগ্রাদ লঞ্চপ্যাডটি থেকে লঞ্চ করা হয়।

ভারতের তৎকালীন সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী প্রায় ৮০০ পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট নীল এবং বেগুনী রঙের উপগ্রহটি সোভিয়েত উনিয়নের লঞ্চপ্যাডটি থেকে ঠিক দুপুর ১ টায় নিক্ষিপ্ত হয় এবং মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানেই উপগ্রহটিকে আনুমানিক ৬০০ কিলোমিটার বা ৪০০ মাইল উর্দ্ধে একটি প্রায়ঃবৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দেশের সাফল্যের এই সুখবরটি যখন দেওয়া হয় তখন তিনি পন্ডিচেরীতে অবস্থিত একটি প্রাক্তন “ফ্রেঞ্চ ছিটমহল” পরিদর্শনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু খবরটি পাওয়া মাত্র তিনি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে একটি “দেশের সক্রিয় প্রচেষ্টায় অর্জিত এটি একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেটি ভারতবর্ষের মহাকাশ বিজ্ঞানকে একটি নুতন মাত্রা প্রদান করবে” বলে ঘোষণা করেন। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলী আহমেদও এই ঘটনাটিকে “সমগ্র দেশের জন্য একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি” বলে ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী উভয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভারতের প্রথম উপগ্রহ লঞ্চের জন্য রকেট এবং উপগ্রহের কয়েকটি বহুমূল্য উপাংশ সহ লঞ্চপ্যাডটি প্রদান করে আমাদের দেশকে সাহায্য করার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মহাকাশে আর্যভট্টের লঞ্চের পর উপগ্রহটিকে যে কক্ষপথে স্থাপন করা হয় সেটি ছিল ৯৬.৪৬ মিনিটের আবর্তনযোগ্য এবং পৃথিবীর ভূমি থেকে কক্ষপথটির দূরতম বিন্দু অর্থাৎ Apogee ছিল ৬১১ কিলোমিটার বা ৩৮০ মাইল এবং নিকটতম বিন্দু অর্থাৎ Perigee ছিল ৫৬৮ কিলোমিটার বা ৩৫৩ মাইল এবং কক্ষপথে যার নতি ছিল ৫০.৬ ডিগ্রী। প্রথমদিকে “আর্যভট্ট” টলে গিয়ে কক্ষপথে একটু স্খলিত হয়ে যায় কিন্তু কিছুক্ষন পর উপগ্রহটি স্থিতিশীল হয়ে যায় এবং একদম সম্পূর্ণরূপে কাজ করা শুরু করে এবং সমস্ত গ্রাউন্ড স্টেশনগুলিতে ঠিকঠাকভাবে সিগন্যাল পাঠানো শুরু করে। যদিও শুরুর দিনগুলিতে মাত্র একটি পে-লোডই কাজ করে কিন্তু লঞ্চ হওয়ার পর কার্যকালের ৪ দিন এবং কক্ষপথে ৬০ বার প্রদক্ষিণের পর উপগ্রহটিতে আভ্যন্তরীন বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনো গোলযোগ বশতঃ “বায়ুর্বিজ্ঞান” জনিত গবেষণার উপাংশটিতে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি দেখা যায় ফলতঃ উপগ্রহটির মধ্যে উক্ত গবেষণার প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। তাই “আর্যভট্টের” কার্যকালের ৪ দিনে প্রাপ্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি গ্রাউন্ড স্টেশনের দ্বারা সংগ্রহীত হয়। তবে উপগ্রহটির স্বাস্থ্যের পরীক্ষার জন্য ৯১টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষণের মানদণ্ডের সূচকাঙ্কে দেখা যায় যে উপগ্রহটির অন্যান্য উপাংশগুলি যথার্থভাবে কাজ করছিলো।

“আর্যভট্ট” লঞ্চ করে স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ তাঁর সাফল্যের মুকুটে প্রথম স্বর্ণোজ্জ্বল পালকটি গাঁথতে সক্ষম হন এবং ঘটনাটি উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতবর্ষের মতো তৎকালীন গরীব দেশের পক্ষে বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রাপ্ত প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতাকে সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, ঘটনাটি আমাদের দেশের ও সোভিয়েত উনিয়নের মধ্যবর্তী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নিকট সম্পর্কটিকে লক্ষণীয় করতেও সাহায্য করে। ভারতীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী আমাদের দেশে লঞ্চপ্যাডের অভাব থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র উপগ্রহ নির্মাণের “আর্জেন্সির” কথা মাথায় রেখে ISRO কে আর্যভট্ট লঞ্চের জন্যে দেশবহির্ভূত সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়।

অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলি “আর্যভট্টের” সফল প্রক্ষেপনে ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। ১৯শে এপ্রিল ১৯৭৫ তারিখের নিউ ইয়র্ক টাইম্স নামক সংবাদপত্রটিতে বলা হয় “আজ সোভিয়েত নির্মিত কসমস-৩M নামক রকেটটির দ্বারা মহাকাশে উপগ্রহটির সফলপূর্বক স্থাপন হয় এবং উপগ্রহটিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার উপকরণ গুলি সঠিকভাবে ক্রিয়াশীল হয়”। সংবাদপত্রটিতে আরো বলা হয় “এই লঞ্চ প্রক্রিয়াটি ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি “মহাকাশ সহকারিতা চুক্তির” মাধ্যমে সম্ভবপর হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর পূর্বেও “ইন্টারকসমস প্রোগ্রামের” ভিত্তিতে পূর্বীয় ইউরোপীয়ান দেশের সহকারিতায় বেশ কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ লঞ্চ করেছিল এবং সেই উপগ্রহ থেকে পাওয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমস্ত সহকারী দেশগুলি তাদের নিজের নিজের “গ্রাউন্ড স্টেশনের” দ্বারা সংগ্রহ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭২ সালে ফ্রান্সের জন্য একটি “বৈজ্ঞানিক ক্যাপসুল” পৃথিবীর কক্ষপথে প্রেরণ করে যার দ্বারা ফ্রান্স বিশেষভাবে উপকৃত হয়।”

হিন্দুস্তান টাইম্স নামক সংবাদপত্রটি ২০ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখের সংস্করণে প্রকাশ করে যে “আজকের এই ঐতিহাসিক ক্ষণে আমাদের দেশ ওই দেশগুলির প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ থাকবে যাঁরা ভারতকে মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগে নিয়ে আসেন, যেমন সোভিয়েত রাশিয়া – যার স্বেচ্ছায় বর্ধিত সাহায্যের ফলস্বরূপ ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্টকে মহাকাশে স্থাপন করা সম্ভবপর হয়; ফ্রান্স – যে তার দেশের মাটিতে আমাদের দেশের “স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং স্টেশনটির” স্থাপনে সাহায্য করে।” এছাড়া আমাদের দেশ সেই সব মহাপুরুষদের প্রতিও চিরকৃতজ্ঞ থাকবে যাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমে ভারতবর্ষ আজকের এই দিনটির সাক্ষী হতে পেরেছে, যথা হোমি ভাবা – যিনি এই স্বপ্নের জনক; বিক্রম সারাভাই – যিনি মহাকাশ বিজ্ঞানে কর্মোপযোগী ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং উপকরণ নির্মাণের জনক; এবং ডঃ সতীশ ধাওয়ান – যিনি এই বিজ্ঞানে অনেক প্রতিশ্রুতি পূরণের আশাবাদ নিয়ে মহাকাশ জগতে প্রথম পদক্ষেপটি রাখেন।”

ভারতে নির্মিত “আর্যভট্ট” কে মহাকাশে পাঠিয়ে চীনের পরে ভারতবর্ষ উপগ্রহ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ১১তম এবং সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ২য় দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী আর্যভট্টের লঞ্চটি ছিল সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্দেশ্যে। ভারতীয় প্রেস ট্রাস্টের মতানুযায়ী উপগ্রহটি মুখ্যতঃ মহাকাশস্থিত একটি গবেষণাগারের ভূমিকা পালন করবে যা কেবলমাত্র ভারত সরকারের সুচনার্থে মহাশূন্য, সৌরমণ্ডল এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সম্মন্ধে নানান তথ্য সরবরাহহেতু একটি প্রণালীর কাজ করবে। এই তিনটি প্রধান গবেষণার ভিত্তিতে প্রাপ্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের সাথে সাথে উপগ্রহটির কার্যগত সার্থকতা ভারতের একটি মহান তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত হয়। এই বিজ্ঞানসম্মত উপগ্রহটি ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপগ্রহগুলির জন্য একটি অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করে। এর পথ অনুসরণ করে ভারতে বিকশিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সহযোগে নির্মিত ভবিষ্যতের উপগ্রহগুলি দেশের দূরসঞ্চার, দূরদর্শন সম্প্রসারণ, জাতীয় সম্পদগুলির পর্যবেক্ষণ এবং আবহাওয়া বিজ্ঞানকে উন্নতমানের করতে অনেক উপযোগী হয়।

আর্যভট্ট লঞ্চের সাফল্যকে সম্মানিত করতে ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা মুদ্রিত ২ টাকার নোটের উপর উপগ্রহটির চিত্র স্থান পায়। এছাড়া এই মহান ঘটনার স্মরণার্থে ভারত এবং রাশিয়া উভয়েই একটি করে “ডাকটিকিট” এবং ম্যাগাজিনের একটি “প্রচ্ছদের” আবরণ উন্মোচন করে।

ভারতের প্রথম উপগ্রহটির লঞ্চের পর আমাদের দেশ একটি দীর্ঘ পথ অনুসরণ করে এবং এরপর অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের দেশ একটি বড়সড় সাফল্যের মুখ দেখতে পায় যেটি হলো ৩রা এপ্রিল ১৯৮৪ তে রাকেশ শর্মা নামক একজন ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী হিসাবে সোভিয়েত উনিয়নের “সয়ুজ T-১১” মহাকাশ অভিযানে অংশগ্রহণ করে মহাকাশ যাত্রা করে ফিরে আসেন। কথিত আছে যে মহাকাশ অভিযান থেকে ফিরে আসার পর রাকেশ শর্মা কে যখন একটি প্রশ্ন করা হয় যে “মহাকাশ থেকে আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে কেমন দেখাচ্ছিল?”, উত্তরে রাকেশ শর্মা বলেন যে “সারে জাহাঁ সে আচ্ছা, হিন্দুস্তা হামারা।” তবে “আর্যভট্ট” উপগ্রহটির সফলতাপূর্বক লঞ্চ যেন ভারতবর্ষের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি “ফ্লাডগেট” খুলে দেয়। এর পর ভারত একের পর এক বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কার্যোদ্দেশ্যে নানান উপগ্রহ মহাকাশে লঞ্চ করতে সক্ষম হয় যেগুলির কোনোটি সফল হয় আবার কোনোটি অসফলও হয়। যদিও আর্যভট্টের লঞ্চ সারা বিশ্বে একটি হৈচৈ ফেলার মতো সাফল্যের ঘটনা ছিল না কিন্তু ঘটনাটি ভারতের মহাকাশ কার্যক্রমের পথে অনেক সুযোগের অবকাশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং এতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয় তা ভারতের ভবিষ্যতের কার্যক্রমগুলিতে উপগ্রহ নির্মাণ তথা পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান বলে সাব্যস্ত হয়। আর্যভট্ট আমাদের কাছে উপগ্রহ নির্মাণের প্রযুক্তি এবং আকৃতিগত গঠনের ব্যাপারে শিক্ষনের একটি ভিত্তিপ্রস্তর ছিল। NASA-র সাথে সাথে ISRO ও একটি কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিল যা মহাকাশ যোগাযোগ তন্ত্রের সহায়তায় আমাদের দূরদর্শন সম্প্রচারের পদ্ধতিকে উন্নতমানে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল যাকে বলা হয় SITE অর্থাৎ “স্যাটেলাইট ইন্সট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট”।

ভারত যে স্বদেশে নির্মিত একটি উপগ্রহ প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে এবং সেবিষয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যান্য অগ্রগামী দেশগুলি ভারতের প্রতি অত্যন্ত ক্ষীণ আশা পোষণ করত সেই অর্থে এটিকে একটি সফল লঞ্চ বললে মোটেই ভুল বলা হবে না। আমাদের দেশের মাটিতে নির্মিত আর্যভট্ট নামের প্রথম উপগ্রহটি যে একটানা ১৭ বছর ধরে অবাধে এবং নির্বিঘ্নে পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান কক্ষপথে বিরাজমান হতে সক্ষম হয়েছিল সেটা কি কম বড় কথা। আজ “ইন্ডিয়ান স্পেস প্রোগ্রাম” ভারতের প্রকৃত গর্ব যা মহাকাশ বিজ্ঞানে প্রতিনিয়ত নুতন নুতন কৃতিত্বের অর্জন করে চলেছে এবং বাকি সকল দেশকে অতিক্রম করে তাদের কাছে একটি অসামান্য দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আজ স্পেস প্রোগ্রামের দ্বারা ভারত যেভাবেই উপকৃত হচ্ছে তা সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র এর প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম সারাভাই এর জন্য যাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল “আমাদের দেশের প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের জীবনে যেন মহাকাশ বিজ্ঞানের ছোঁয়া থাকে।” তাঁর এই লক্ষ্যের আজ সত্যিই বাস্তবায়ন হয়েছে, প্রতিটি ক্রমবর্ধমান উপগ্রহের দ্বারা মহাকাশ বিজ্ঞান ভিত্তিক সেবার সাহায্যে শত কোটি দেশবাসী কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, সঞ্চার প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে উপকৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ ISRO নানান আবহাওয়া এবং সঞ্চার ভিত্তিক উপগ্রহের নির্মাণ করে তাদের একটি বৃহৎকায় সংকলন রচনার কৃতিত্ব অর্জন করেছে যেগুলির বিশেষ সেবার মধ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সুনামী, ঘুর্নিঝড়, বন্যা সম্বন্ধিত সতর্কীকরণ এবং সেগুলি থেকে আর্তদের উদ্ধারকার্য, ঘরে ঘরে দূরদর্শনের সীধা সম্প্রসারণ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আর্যভট্টের সাফল্যের পর ভারতবর্ষ মহাকাশ বিজ্ঞানে যে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি করেছে তারা হলো যথাক্রমে ১৯৮০ সালের ১৮ই জুলাই ৪০ কিলোগ্রামের পে-লোড বিশিষ্ট উপগ্রহ বহনের এবং সেটিকে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে স্থাপনের ক্ষমতা সম্পন্ন SLV-৩ নামক দেশের সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকলটির (SLV) নির্মাণ এবং লঞ্চ, পরবর্তীতে যার অনুকরণে বিভিন্ন প্রকারের অগমেন্টেড স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (ASLV), পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (PSLV) এবং জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (GSLV) নির্মাণ করতে সক্ষম হয়।

এইসমস্ত উন্নতমানের স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল গুলির মধ্যে আবার পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকলের (PSLV) প্রকারটি ছিল ভারতের তৃতীয় প্রজন্মের লঞ্চ ভেহিকল যা একটি তরল পর্যায়ের উপকরণে সজ্জিত। প্রথম PSLV টি প্রক্ষেপন করা হয় ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে এবং সেই থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৩৯টি মিশণের সাফল্যের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য লঞ্চ ভেহিকল রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ISRO অনুযায়ী এই ভেহিকেলটি ১৯৯৪ এবং ২০১৭ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে সর্বমোট ৪৮টি ভারতীয় স্যাটেলাইট এবং ২০৯টি বিদেশের স্যাটেলাইট লঞ্চ করেছে। আপনাদের একবার স্মরণ করিয়ে দিই এই লঞ্চ ভেহিকল আমাদের দেশের দুটি মুখ্য মহাকাশযান সাফল্যপূর্বক লঞ্চ করেছিল যেগুলির প্রথমটি হলো চন্দ্রে অভিযানের জন্য ২০০৮ সালে চন্দ্রযান-১ এবং মঙ্গলগ্রহে অভিযানের জন্য ২০১৩ সালে মার্স অরবিটার মহাকাশযান। ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে ISRO-র দ্বারা প্রেরিত চন্দ্রের অরবিটার এবং ইম্পাক্টর সম্পন্ন চন্দ্রযান-১ ছিল ভারতের প্রথম চন্দ্রের অভিযান। চন্দ্রযান-১ মহাকাশযানটি আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানী, সুইডেন, বুলগেরিয়া, ইত্যাদি দেশ দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন উপকরণে সম্মৃদ্ধ ছিল। চন্দ্রযান-১ চন্দ্রের কক্ষপথে মোট ৩৪০০টি পরিক্রমা করে তৎপশ্চাৎ ২০০৯ সালের ২৯শে আগস্ট মহাকাশযানটি গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং ফলতঃ অভিযানটির সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ভারতের মহাকাশ কার্যক্রমকে প্রভূত উৎসাহ প্রদান করে। “মার্স অরবিটার মিশন” (MOM) ভারতের সর্বপ্রথম আন্তঃগ্রহভিত্তিক অভিযান। এই অভিযানটির দ্বারা ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রথম এবং একমাত্র দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয় যে প্রথম চেষ্টাতেই মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, এই “মার্স অরবিটার মিশনটি” আমাদের দেশকে রোসকসমস, নাসা এবং ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সীর দ্বারা উপক্রান্ত মঙ্গলগ্রহের অভিযানে পৃথিবীর চতুর্থ দেশ হিসাবে খেতাব অর্জন করতে সাহায্য করা। মজার বিষয় হলো ৫ই নভেম্বর ২০১৩ তে লঞ্চ করা মঙ্গলযানটি প্রায় ১০ মাস পর অর্থাৎ ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকলটি (GSLV) ভারতের ISRO-র একটি অসাধারণ এবং অতুলনীয় সৃষ্টি। এটি একটি ত্রিস্তরীয় লঞ্চ ভেহিকল যা “স্ট্র্যাপ ও মোটর” প্রক্রিয়ায় পরিচালিত এবং PSLV নামক লঞ্চ ভেহিকলটির তুলনায় অধিক পে-লোড বিশিষ্ট উপগ্রহকে যেকোনো কক্ষপথে লঞ্চ করতে পারে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারীতে D৫ নামক লঞ্চ ভেহিকলটি ভারতের প্রথম সফল জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল ছিল যেটিতে ভারতেই নির্মিত ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়।

আপনাদের হয়তো মনে থাকবে যে “মিশন শক্তি” নামক একটি অভিযানের মাধ্যমে ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান “ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন” (DRDO) দ্বারা সংগঠিত একটি অভিনব পদ্ধতিতে একটি ASAT নামক একটি Anti Satellite Missile প্রক্ষেপণের দ্বারা গত ২৭শে মার্চ ২০১৯ তারিখে মহাকাশেই একটি স্যাটেলাইটকে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়। DRDO-র এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি দুঃসাধ্য মিশন ছিল যার নামই যথেষ্ট ছিল অন্যান্য দেশগুলির আক্রমণের হাত থেকে আমাদের দেশের ধনসম্পত্তি রক্ষার্থে শক্তি প্রদর্শনের একটি প্রতীক হিসাবে তা সে ভূ-স্থিতই হোক আর মহাকাশ-স্থিতই হোক।

প্রথমে যদিও “আর্যভট্টের” আনুমানিক জীবনকাল ৬ মাস মতো ধার্য করা হয় কিন্তু উপগ্রহটির পূর্ণ “মেইনফ্রেম” ঠিকমতো কাজ করতে থাকার ফলে ৬ বছর পর্যন্ত “গ্রাউন্ড স্টেশনের” দ্বারা উপগ্রহটির পরিক্রমা এবং উপস্থিতি ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে আমাদের দেশের সাথে যোগাযোগে থাকে। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে উপগ্রহটি সে যোগাযোগটিও হারায় তবে তখনও পর্যন্ত সে তার শারীরিক অস্তিত্ব হারায়নি। অবশেষে লঞ্চের প্রায় ১৭ বৎসর যাবৎ অস্তিত্বে থাকার পর কক্ষপথের পতনের কারণে “আর্যভট্ট” ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ তারিখে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং তা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায় আর তার সঙ্গে অবসান ঘটে ভারতের একটি চিরোজ্জ্বল অধ্যায়ের, রয়ে যায় কিছু অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

“আর্যভট্টের” এই লঞ্চ তো শুধু একটা উপক্রমণিকা ছিল কেননা এরপর ISRO মহাকাশবিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রমাগত একের পর এক ইতিহাসের রচনা করেই চলেছে। মঙ্গলগ্রহে একটি উপগ্রহ প্রেরণ করে ISRO একই রকেট সিস্টেমের (১০৪) দ্বারা সর্বগরিষ্ঠ সংখ্যার উপগ্রহ মহাকাশে লঞ্চ করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক দৃষ্টান্তমূলক নজির সৃষ্টি করেন। ISRO ২০০৮ সালে একটি মহাকাশযান চন্দ্রে, মার্চ ২০১৩ তে একটি মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহে এবং ২০১৬ সালে পৃথিবীর কক্ষপথে একটি মহাকাশ দূরবীক্ষণ স্থাপন করেছে। সমগ্র মহাকাশ জগতে বিভিন্ন কক্ষপথে পরিক্রমাশীল সর্বমোট ১১৬৭ টি উপগ্রহের মধ্যে ৭৫টি উপগ্রহ ভারতে নির্মিত এবং যেগুলির মধ্যে ৩৫টি উপগ্রহ বর্তমানে সক্রিয়।

ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রথম সারির ৬টি সর্ববৃহত্তম স্পেস এজেন্সীদের একজন হয়ে উঠেছে। আজ ভারত মহাকাশ বিজ্ঞানে উন্নতির এমন একটি শিখরে বিচরণ করছে যে তার সাফল্যের গাথা এবং প্রশস্তির দৈর্ঘ্যও সীমাহীন। আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ সংখ্যার INSAT নামক যোগাযোগকারী উপগ্রহ এবং IRS নামক রিমোট সেন্সিং উপগ্রহের অধিকারী যেগুলি আজ পৃথিবীতে যোগাযোগ তথা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই যেখানে সারা ভারত আজ তার ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের অমৃত মহোৎসব উদযাপনে তৎপর তখন ইতিহাসের কতকগুলি পাতা উল্টিয়ে এবং পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকিয়ে দেশের এমন একটি অসামান্য আবিষ্কারের কথা স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে যার ফলস্বরূপ মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। যাঁদের অসাধারণ নিষ্ঠায় এবং নিরলস প্রচেষ্টার ফলে “আর্যভট্ট” নামক ভারতের ইতিহাসের যুগান্তকারী উপগ্রহটির লঞ্চ সম্ভবপর হয়েছিল এবং যাঁরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দেশের উল্লেখযোগ্য প্রগতির পথটি সুগম করেছিলেন আজ সেই স্থিরসংকল্প এবং অদম্য সাহসী বৈজ্ঞানিকদের প্রশস্তি অভিব্যক্ত করতে গিয়ে আমাদের বুক সগর্বে প্রশস্ত হয়ে ওঠে।