অগ্নিকন্যা বীণা দাস ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের বিলম্বিত ডিগ্রিলাভ

গোপাল দাস

দু’শ বছরের ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য জীবনের মায়া, সংসারসুখের মায়া ত্যাগ করে অবিভক্ত ভারত তথা বাংলার গ্রাম-শহরের শিক্ষিত-অশিক্ষিত নারী-পুরুষ, কিশোর থেকে প্রবীণ বহু মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দেশের জন্য তাঁদের সেই আত্মত্যাগের কথা আমরা কতটুকু মনে রেখেছি! তাই দেশ স্বাধীন হবার পরেও তাঁদের কারো কারো কপালে জুটেছে অবহেলা আর বঞ্চনা। সৌজন্যে তাঁদের স্বাধীন মাতৃভূমি! এই লেখা বাংলার তেমনই দুই অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও বীণা দাসের বঞ্চনাপ্রাপ্তির ছোট্ট এক বৃত্তান্ত। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে তাঁদেরকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি এই বৃত্তান্তে।

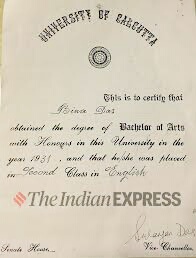

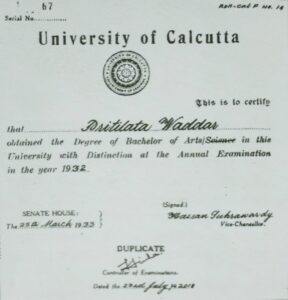

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং বীণা দাস বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৯৩২ সালে। ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের নির্দেশে তাঁদের দুজনেরই পরীক্ষার রেজাল্ট স্থগিত রাখা হয়েছিল। তাঁদের সেই স্থগিত রাখা পরীক্ষা পাশের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট প্রকাশিত হয় পরীক্ষার আশি বছর পরে। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মরণোত্তর স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও বীণা দাসকে। শোনা যায় সেই অনুষ্ঠানে তাঁদের হয়ে সেই ডিগ্রি গ্রহণ করার কেউ না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় তা রেখে দেওয়া হয় তখনকার মতো। ওঁরা দুজনেই ছিলেন বেথুন কলেজের ছাত্রী। প্রীতিলতার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকলেও বীণা দাস আজ অনেকটাই বিস্মৃত। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে স্মরণ করি বাংলার এই দুই অগ্নিকন্যাকে।

বীণা দাসের জন্ম কৃষ্ণনগরে ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট। তাঁর দিদি কল্যাণীও (১৯০৭ – ৮৩) অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁদে বাবা বেণীমাধব দাস (জন্মস্থান চট্টগ্রামে) ছিলেন কটকে সরকারি বিদ্যালয়ের ঋষিতুল্য শিক্ষক। তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ‘ভারত পথিক’ গ্রন্থে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন শিক্ষক বেণীমাধব দাসকে, যিনি কিশোর সুভাষের মনে একটি স্থায়ী আসন গড়ে নিতে পেরেছিলেন। এমনকি ভারত ত্যাগ করার পূর্বে সুভাষ বেণীমাধবের আশীর্বাদ নিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বেণীমাধব তাঁকে আশীর্বাদ করেন হৃদয়-উৎসারিত শুভকামনায়।

এ প্রসঙ্গে বীণা দাসের স্মৃতিকথা “শৃঙ্খল ঝঙ্কার” থেকে একটু উদ্ধৃত করি — ‘সুভাষবাবু আই. সি.এস. ছেড়ে দিলেন — ছাড়বার আগে বাবাকে একটা চিঠি লিখে নাকি মত চান, ভাবা কী যেন উত্তর দিলেন — দিদিদের মুখে প্রায়ই এসব কথা শুনতাম। তিনি বাবার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সুভাষবাবুও ছাত্রাবস্থায় বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মা’র বাক্সে দেখতাম তাঁর কাঁচা হাতের লেখা বাবার কাছে উচ্ছ্বাসভরা চিঠি : “আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তা এ জীবনে যাবে না। নইলে নিদ্রায় আপনাকেই স্বপ্ন দেখি কেন? জাগ্রতে আপনার মূর্তি ধ্যান করি কেন?”

তরুণী বীণার মনে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বীজ বপন করেছিলেন তাঁর পিতৃদেব বেণীমাধব দাস। পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যও তাঁকে অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করেছিল। শোনা যাক তাঁরই বয়ানে —- ‘এই সময় আর-একদিন সুভাষবাবু এমনিই আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। পাশের ঘর থেকে শুনলাম মা বললেন, “ওমা, আমার কি ভাগ্য।”

সেদিন সুভাষবাবু অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে গল্প করলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, “আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়, কীভাবে দেশ স্বাধীন হবে — হিংসার পথে না অহিংসার পথে?”

সুভাষবাবু খানিকটা চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, “আসল কথা হচ্ছে একটা কিছু পাবার জন্য আগে পাগল হয়ে উঠতে হয়। স্বাধীনতার জন্য আমাদেরও সারা দেশটাকে পাগল করে তুলতে হবে। তখন হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন বড় হয়ে উঠবে না।”

সোজা উত্তর তিনি এড়িয়ে গেলেন বটে, কিন্ত আমি তো এ প্রশ্নের এর চেয়ে ভাল উত্তর আজ অবধি আর কারো কাছ থেকে পাইনি। কিছুদিন পর ডিসেম্বর মাসে ১৯২৮ সালে কলিকাতার কংগ্রেস। আমরা সবাই দলে দলে স্বেচ্ছাসেবিকার দলে নাম লেখালাম। সুভাষবাবু আমাদের জি.ও.সি. . . ‘

১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সেনেট হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বীণা দাস চ্যান্সেলর অত্যাচারী স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে রিভলভার থেকে গুলি ছোঁড়েন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। যুগান্তর দলের সদস্য কমলা দাশগুপ্তর মাধ্যমে বীণা একটি চোরাই রিভলবার জোগাড় করেন। কিন্তু তাঁর রিভলবার চালানোর কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি আত্নজীবনীতে লিখেছেন —-

‘একটি বন্ধুকে অনেক বলে কয়ে একটি রিভলভার জোগাড় করলাম। সামনেই (বিশ্ববিদ্যালয়ের) কনভোকেশন। বাঙলার গভর্নর সেখানে আসবেন। বাঙলার রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার এর চেয়ে বড়ো সুযোগ এত কী হতে পারে!

মনে দ্বিধা হয়নি একটুও, পাঁচঘরা রিভলভারটা হাতে নিয়ে একবারও মনে হয়নি ওই ছোট্ট মারণ-অস্ত্রটি শুধু যে অপর একটি মানুষের ইহলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে তাই নয়, আমার জীবনেরও ঘোষণা করতে পারে অন্তিম পরিণাম। মনটা বাস্তবিকই তখন একেবারে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছিল, সমস্ত ব্যাপারটাকে বিরাট একটা ব্যাপারেরই ক্ষুদ্রতম অংশ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না।

তবে কতটা যে সফল হতে পারব যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। ব্যর্থতার লজ্জা যে অনেকখানি সেটা জানতাম। আমার অত্যন্ত আত্ম-সচেতন স্বভাবের জন্য নিজেকে এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা সন্দেহও করতাম। তা ছাড়া আর একটি মুশকিল ছিল এই যে আগে কখনো রিভলবার প্র্যাকটিস করবার সুযোগ ওয়াই নি। আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না বললেই চলে। . . . বন্ধুটিকে বারবার বললাম, “একবারটি প্র্যাকটিস করলে বড়ো ভালো হত।”

সময় কম, দূরে কোথাও যাবার সুবিধেও নেই। বন্ধুটি আশ্বাস দিয়ে বললেন, “তাতে কী, অনেকেই প্র্যাকটিস করবার সুযোগ পায় না। বিনয় বসুও নাকি আগে প্র্যাকটিস করেন নি।”

তখনকার মতো আশ্বস্ত হলাম বটে। কিন্তু তখন কি জানি ‘বিনয় বসু’ আর ‘বীণা দাস’-এ তফাত কতখানি।’

তাঁর আশঙ্কা অমূলক ছিল না। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং পুলিশের হাতে তিনি ধরা পড়ে যান একথা আগেই বলেছি। এর পরের ঘটনা —- ‘৬ ফেব্রুয়ারি কনভোকেশন হল থেকে আমাকে সোজা এনে পুরোনো লালবাজার দোতলার একটি ঘরের মধ্যে। সমস্ত দেহমনে তখন একটিমাত্র অনুভূতি ছিল — বিশ্ব-জোড়া ক্লান্তি। ঘরে দু-তিনটে কম্বল একপাশে গাদা করা ছিল — তারই একটা পাতলাম, অন্য দুটো গায়ে দিলাম। অপরিস্কার, দুর্গন্ধে ভরা, কত লোকের গায়ে দেওয়া কম্বল — তবু তার মধ্যে আশ্রয় পেয়ে সেই কনকনে শীতের রাতে মাতৃবক্ষের উত্তাপ অনুভব করছিলাম — অমন গাঢ় ঘুম যেন বহুদিন ঘুমোই নি। . . . ‘৬ ফেব্রুয়ারির কনভোকেশনের ঘটনার দুদিন পরে আই. বি. অফিসে মা-বাবাকে যখন নিয়ে আসা হল, তাঁদের চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম! দুদিনের মধ্যে মানুষের চেহারা এমন বদলে যেতে পারে! আই. বি.-রা বাবাকে বললে, “ওকে শুধু রিবলভারের সিকরেটটা বলে দিতে বলুন, তা হলেই ওকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।”

ওদের ধমক দিয়ে বললাম, “আমার বাবাকে আপনারা চেনেন না, আমার বাবা মেয়েকে বিশ্বাসঘাতক হতে শেখান না।”

আই. বি.-রা চুপ করে গেল। বাবা শুধুই কাঁদতে লাগলেন। মা সামনে যাকে পেলেন তারই হাত ধরে ব্যাকুল প্রার্থনা করতে লাগলেন, “ওকে একটু দেখবেন, একটু দয়া করবেন, ও আমার বড়ো আদরের মেয়ে।” স্নেহের বেদনা যেন মানুষকে ভিখারির চেয়েও দীনহীন করে তোলে।’

১৯৪২ সালে বীণা দাস গান্ধীজির ডাকে “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবিং তিন বছর কারারুদ্ধ থাকেন। স্বাধীনতার পরে তিনি কংগ্রেসের তরফে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার প্রভাব বীণাকে রাজনীতির প্রতি বিতস্পৃহ করে তোলে এবং তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। পরবর্তীকালে তিনি দক্ষিণ কলকাতার দুটি স্কুলে (প্রথমে ‘যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুল’ ও পরে যাদবপুর অঞ্চলের ‘আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন’) ইংরেজি পড়াতেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা পাশের ফর্মাল ডিগ্রি না থাকায় যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পেতেন না। এমনকি তাঁর উঁচু ক্লাসে পড়ানো নিয়েও সহকর্মীদের মধ্যে কারো কারো আপত্তিও ছিল। শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়ার পরে, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি সার্টিফিকেট না থাকায়, সরকারের তরফে তাঁর জন্য কোনো পেনসনও মঞ্জুর হয়নি। বীণা দাসের স্বামী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ জ্যোতিষ ভৌমিক। স্বামীর মৃত্যুর পর বীণাদেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। পরিতাপের বিষয় ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর হরিদ্বারের গঙ্গার ঘাটে পরিবার পরিজনহীন এক বৃদ্ধাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং সেখানকার পুলিশ অনুসন্ধান করে জানতে পারেন তিনিই অগ্নিকন্যা বীণা দাস।

এবার আসি আর এক অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের কথায়। ১৯১১ সালের ৫মে চট্টগ্রামের (বর্তমান পটিয়া উপজেলার) ধলঘাট গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন প্রীতিলতা। তাঁর ডাকনাম ছিল রানি। তাঁর বাবা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার এবং মা প্রতিভাদেবী। জগবন্ধু ছিলেন মিউনিসিপ্যাল অফিসের হেড ক্লার্ক। ছয় সন্তান নিয়ে ছিল তাঁদের টানাটানির সংসার। পরিবারের আদি পদবি ছিল দাশগুপ্ত। নবাবি আমলে তাঁদের কোনো পূর্বপুরুষ ‘ওয়াহেদেদার’ উপাধি পেয়েছিলেন যা কালক্রমে ওয়াদ্দার হয়ে ওয়াদ্দেদার উচ্চারণে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯১৮ সালে স্থানীয় ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শুরু হয় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। স্কুলের শিক্ষিকা ঊষাদির কাছে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর গল্প শুনে শৈশবেই তাঁর মনে উদ্দীপনা জাগত। ১৯২৮ সালে কয়েকটি বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে প্রীতিলতা ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তাঁর বিয়ের প্রস্তাব এলে নিজেই সরাসরি না করে দেন। ঢাকায় ইডেন কলেজ থেকে ১৯৩০ সালে আই.এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সকলের মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। তারপরেই কলকাতার বেথুন কলেজে যান বি.এ. পড়তে। দর্শনে ভালো নম্বর পেয়ে অনার্স করতে চেয়েছিলেন। কিন্ত তখন থেকেই বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে অনার্সের পরীক্ষা তাঁর দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ সালে অনার্স ছাড়াই ডিস্টিংকশন নিয়ে ৬১৮ নম্বর পেয়ে তিনি বি.এ. পাশ করেন। আত্মাহুতির আশি বছর পর প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর পরীক্ষা পাশের সনদ, সেকথা শুরুতেই বলেছি।

প্রীতিলতা যখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী তখন তাঁর নিকটাত্মীয় বিপ্লবী দলের কর্মী পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সান্নিধ্যে আসেন এবং “দেশের কথা”, “বাঘাযতীন”, “ক্ষুদিরাম”, “কানাইলাল” প্রভৃতি বই গোপনে পড়ে ফেলেন। পাশাপাশি সেইসময় মাস্টারদা সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবীদের কার্যকলাপ তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। প্রীতিলতা যখন আই.এ. পড়তে ঢাকায় যান তখন ঢাকার বিখ্যাত বিপ্লবী সংগঠন “শ্রীসংঘ”র মহিলা শাখা “দিপালী সংঘ’-এ যোগ দিয়ে লাঠি খেলা, ছুরি খেলা প্রভৃতি প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে মনে মনে সূর্য সেনের শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলেন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্য সেনের দুঃসাহসিক নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস এবং রিজার্ভ পুলিশ লাইন অধিকার ইংরেজ শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পরদিন আই.এ. পরীক্ষা শেষ করেই প্রীতিলতা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম চলে যান সূর্য সেনকে কাছ থেকে দেখার আশায় এবং তাঁর সংগঠনে যুক্ত হওয়ার বাসনায়। কিন্তু এত কম বয়সের এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁকে দলে নিতে মাস্টারদা অস্বীকার করলে তিনি বেদনাহত হয়ে ফিরে যান। ১৯৩১ সালের ৪ আগস্ট বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি প্রীতিলতার জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন বি.এ. পরীক্ষার পরে চট্টগ্রামে গিয়ে মাস্টারদার সঙ্গে যেভাবেই হোক দেখা করবেন।

কিন্তু পরীক্ষার পরে বাড়ি ফিরে দেখলেন তাঁর বাবার চাকরি চলে গেছে। তাই সংসারের অর্থকষ্ট মেটানোর জন্য তিনি স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নেন। পাশাপাশি প্রাইভেট পড়ানো, সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করা এসবও চলছিল। শেষ পর্যন্ত স্কুলের সহপাঠী বিপ্লবী কল্পনা দত্তের (জোশী) মাধ্যমে মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে প্রীতিলতার সাক্ষাৎ হয়। দীর্ঘ পথ হাঁটার পরেও প্রীতিলতার ক্লান্তিহীন মুখ এবং তাঁর সরাসরি অ্যাকশন করার আগ্রহ সূর্য সেনকে উৎসাহিত করে। তিনি প্রীতিলতার আগ্নেয়াস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁর উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয় চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বদানের।

অবশেষে এলো সেই দিন। ইউরোপিয়ান ক্লাব ছিল ব্রিটিশদের সান্ধ্য আমোদ-প্রমোদের ডেরা। ক্লাবের সামনে একটা সাইনবোর্ড লেখা থাকত “ডগস এন্ড ইন্ডিয়ানস্ আর নট অ্যালাউড”। শ্বেতাঙ্গ সাহেব-মেমরা গান-বাজনা, মদ্যপান করে আনন্দ উল্লাসে মাততেন। শুধুমাত্র গুটিকয় ভারতীয় বয়-বেয়ারা আর দারোয়ান ভিতরে ঢুকতে পারতেন তাঁদের সেবা করার জন্য। তাঁদেরই একজন যোগেশ মজুমদারের সঙ্গে বিপ্লবীদের ছিল গোপন যোগাযোগ। ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর নির্জন পাহাড়তলীর অন্ধকার রাত্রি। ক্লাবের ভিতরে তখন প্রায় চল্লিশ জন শ্বেতাঙ্গ নর-নারী উল্লাসে মত্ত। বিপ্লবীদের দল তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে তিন দিক থেকে আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করছে ক্লাবের ভিতরে থেকে যোগেশ মজুমদারের সংকেত আসার অপেক্ষায়। পূর্ব দিকের গেট দিয়ে আক্রমণ হানবে দলনেত্রী প্রীতিলতা। তাঁর পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে রবার সোলের জুতো। স্থানীয় পাঞ্জাবিদের পোশাক। একহাতে রিভলবার, অন্যহাতে বোমা। পকেটে পটাশিয়াম সায়ানাইড। মুখে হুইসেল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শান্তি চক্রবর্তী আর কালীকিংকর দে। দক্ষিণ দিকের গেটে ছিলেন রিভলবার হাতে সুশীল দে আর মহেন্দ্র চৌধুরী এবং উত্তরের জানালার কাছে ৯ ঘরা পিস্তল নিয়ে বীরেশ্বর রায়, রাইফেল আর বোমা নিয়ে পান্না সেন ও প্রফুল্ল দাস।

একটু বেশি রাতে ক্লাবের ভিতর থেকে যোগেশ মজুমদারের সংকেত আসতেই প্রীতিলতা হুইসেল বাজিয়ে আক্রমণ শুরুর নির্দেশ দেন। মুহুর্মুহু গুলি আর বোমার আঘাতে কেঁপে উঠল ইউরোপিয়ান ক্লাব। ক্লাবের সব আলো নিভে গেল। সাহেবরা প্রাণভয় অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে লাগলো। কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের কাছে রিভলবার ছিল। তাই দিয়ে তারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দিলো। একজন মিলিটারি অফিসারের ছোঁড়া গুলি এসে লাগল প্রীতিলতার শরীরে। বেশকিছু শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষ হতাহত হয়েছিল বিপ্লবীদের ছোঁড়া গুলি ও বোমার আঘাতে। অভিযান সফল হতে প্রীতিলতা সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন স্থান ত্যাগ করতে। আহত শরীর নিয়ে নিজেও কিছুটা যেতে পেরেছিলেন তাঁদের সাথে। তারপর পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে পুরে দিলেন। মৃত্যু নিশ্চিত করতে দলনেত্রীর নির্দেশে সঙ্গী কালীকিংকর তাঁর কাছে রাখা পটাশিয়াম সাইনাইডটাও প্রীতিলতার মুখে ঢেলে দেন। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সঙ্গীরা সেস্থান ত্যাগ করেন। পরদিন সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণের অদূরে পাওয়া গিয়েছিল প্রীতিলতার মৃতদেহ। মাত্র ২১ বছর বয়সে শেষ হয়ে যায় একটা সম্ভাবনাময় তরতাজা জীবন।

দেশকে ভালবেসে, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে বীণা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং তাঁদের মতো আরো অসংখ্য দেশপ্রেমিকেরা কেন এগিয়ে গিয়েছিলেন? আর পাঁচটা মানুষের মতো আত্মসুখের পথে না হেঁটে তাঁরা কেন বেছে নিয়েছিলেন বিপ্লবীর কঠিন জীবন? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় বীণা দাসের পূর্বোল্লেখিত স্মৃতিকথায় : ‘অনেক সময় ভাবতাম — জেলে যদি না আসতাম, কী হতে পারতাম ? হয়তো ভালো করে এম.এ. পাস করতাম, একটা স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। তারপর ফিরে এসে একটা মোটা মাইনের চাকরি। কিন্তু জীবনের এই সোজা রাস্তা ধরে, জীবনের দেওয়া ফার্স্ট প্রাইজ হাতে নিয়ে, সকলের করতালিকে অভিবাদন জানিয়ে — জীবনের গোপন অতৃপ্ত কি ঘুচত, গভীর আকুতি কি মিটত? একটা লুকানো বেদনার কাঁটা ভিতরে ভিতরে কি নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলত না ? তার চেয়ে এ কি শতগুণে ভালো নয় ? এই যে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, যারা লড়াই করে চলেছে — তাদের পাশে চিরদিনের জন্য নিজের একটুখানি স্থান করে নেওয়া। এমনি করে পরম বেদনার মধ্য দিয়ে দেশের স্তূপীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাওয়া। অনেকে প্রশ্ন করেন, “কী লাভ হল তোমাদের এতখানি কষ্ট স্বীকারে!” উত্তরে বলি, “লাভ-লোকসান ঠিক জানি না ভাই, কিন্তু জানো তো বায়রনের কবিতা —- ইট ইজ সামথিং টু ফিল এ পেট্রিয়টস শেম।”

বছর চারেক আগে প্রীতিলতার বি.এ. ডিগ্রির খবর আর একবার সংবাদের শিরোনামে আসে। সেই ঘটনা বিবৃত করে উপসংহার টানি। ১৯৯১ সালে তাঁর জন্মস্থান চট্টগ্রামে তাঁর নামে তৈরি হয়েছে “বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্ট”। ট্রাস্টের অধীনে প্রীতিলতার নামাঙ্কিত একটি সংগ্রহশালাও রয়েছে। ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পঙ্কজ চক্রবর্তী ২০১৮ সালে উদ্যোগী হন প্রীতিলতার বি.এ. পরীক্ষার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সেখানে রাখতে। সেই ইচ্ছে নিয়ে তিনি বর্তমান লেখকের সহায়তায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেন। সেই আবেদনের বৈধতা বিচার করে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রদেয় অর্থমূল্য (ফিজ) জমা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রীতিলতার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটের ডুপ্লিকেট কপি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ২৬ জুলাই ২০১৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের বি.এ. পরীক্ষার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট আবেদনকারী সংস্থা চট্টগ্রামের ‘বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্ট’-এর কলকাতার প্রতিনিধি বাচিক শিল্পী রতন ঘোষের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনের তরফে হেড অফ চ্যান্সারি জামাল হোসেন এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি (প্রেস) ড. মোফাকখারুল ইকবালও এই ঐতিহাসিক শিক্ষা সনদের গ্রহীতা হিসাবে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ডেপুটি হাই কমিশন অফিসের কর্তারা শংসাপত্রগুলো তাঁদের কলকাতার অফিসে নিয়ে যান এবং তাঁরাই সেগুলো চট্টগ্রামে সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন বলে জানান। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে পেরে এবং এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পেরে আমি ধন্য। প্রণাম জানাই স্বাধীনতার দুই বীরকন্যাকে।

তবু মনে হয় যাঁদের আত্মত্যাগের জন্য আজ আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন দেশের নাগরিক বলে পরিচয় দিই, পাই স্বাধীনতার স্বাদ, তাঁদের কি এটাই প্রাপ্য ছিল আমাদের কাছে! প্রশ্ন থেকে যায়, উত্তর মেলে না।

তথ্য ঋণ :

১। শৃঙ্খল ঝঙ্কার — বীণা দাস।

২। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা — কল্পনা দত্ত।

৩। শতবর্ষের আলোকে শহীদ প্রীতিলতা — অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

৪। বর্তমান লেখকের (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ) পূর্ব প্রকাশিত লেখা।

* লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী ও প্রাবন্ধিক।